« Hier » considérée en France comme nuisible, l’anguille européenne, jadis extrêmement abondante, a vu sa population déclinée en seulement quelques décennies, au point d’être classée en 2008 en danger critique d’extinction par l’Union internationale de la conservation de la Nature (UICN)…

Classement UICN de l'anguille européenne à l'échelle mondiale

Seulement 40 ans pour mettre en péril cette espèce

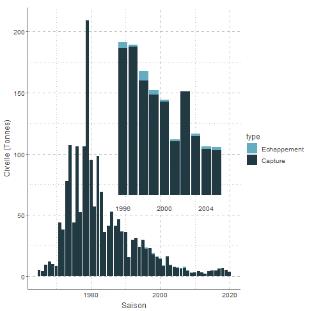

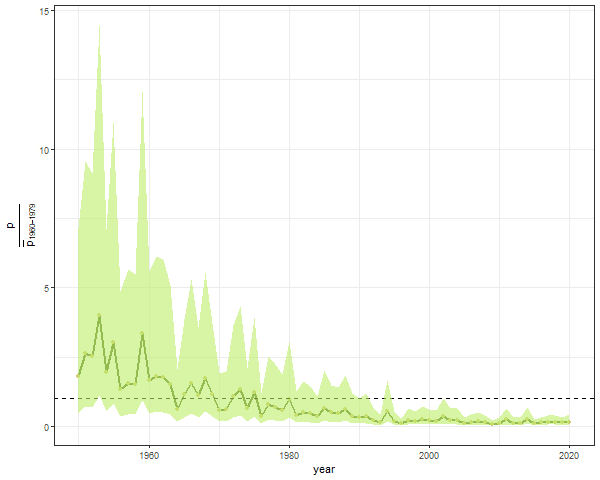

La population d’anguille européenne est en chute libre depuis les 40 dernières années ! Les arrivées de civelles représentent aujourd’hui seulement 5% de leur niveau des décennies 1960-70. Ce déclin continu se répercutent sur le stock d’anguilles jaunes et argentées qui s’estime actuellement à moins de la moitié de ce qu’il était autrefois…

|  |

Evolution des indices de recrutement de civelles (gauche) et d’anguilles jaunes (droite) exprimés en pourcentage par rapport aux données de la période 1960-1979 (WGEEL, 2021)

Le triste résultat de l’activité humaine…

issu de l'article FEUNTEUN E., 2022. La mystérieuse anguille, symbole de la conservation de biodiversité. Mer et Marine - article site internet

Pêche, construction de barrages, pollutions, assèchement des zones humides, parasitisme... les causes du déclin sont diverses et on ne connaît pas le poids respectif de chacune d’elles. Une chose est sûre, toutes ont une origine humaine !

En milieu marin, l’anguille fait face dès son plus jeune âge aux changements climatiques qui provoquent le ralentissement du Gulf stream, courant de l’Atlantique nord essentiel dans le transport des leptocéphales, et la baisse de la productivité primaire des zones de convergences intertropicales. A ces dernières s’ajoutent de fortes concentrations de microplastiques, qui seraient confondues avec la neige marine dont les larves se nourrissent. Les conséquences sont sans appel : augmentation du temps de migration, alimentation insuffisante, contaminations…

En eau douce, l’anguille n’est pas en reste… Plus d’un million d’obstacles entravent en Europe leurs migrations, que ce soit vers l’amont des cours d’eau que vers la mer. Cela se traduit par des retards, des blocages et des mortalités (prédation, turbines). A titre d’exemple en Bretagne, près de 3 500 obstacles jalonnent les cours d’eau… Près de 70% des zones humides, qui sont autant de zones de croissance pour l’anguille, ont été détruites au profit de la navigation, de l’urbanisation, de l’agriculture, … En Bretagne, on estime à 2/3 les zones humides détruites ou altérées au profit de la mise en culture, du drainage, de l’urbanisation et du recalibrage et de la rectification des cours d’eau. La frange littorale est la plus impactée. A la perte de ses habitats en eau douce, l’anguille doit subir les pollutions (polluants organiques, pesticides, médicaments, plastiques …) des cours d’eau responsables de bouleversements hormonaux compromettant la reproduction des anguilles. Des travaux récents ont d’ailleurs montré que la taille des anguilles européennes femelles a diminué d’environ 25% à cause de ces polluants en moins de 20 ans. Cela représente une perte de civelles de l’ordre de 400 tonnes par an.

Enfin lors de leur dévalaison, les anguilles argentées se heurtent aux turbines des barrages hydro-électriques. En Bretagne, ces mortalités ont été évaluées à 3,3 % de la production en Bretagne (soit 9 411 anguilles argentées). La qualité des géniteurs est par ailleurs mise à mal par le parasite Anguillicola crassus qui détériore la vessie natatoire des anguilles jouant un rôle de flottaison pour les poissons, et peut avoir, par conséquent, des effets sur le succès reproduction de l'anguille.

La surpêche s’ajoute à ces pressions et aggravent la situation de l'espèce.

|

|  |

Comment sauver l’anguille ?

Depuis 2007, un règlement européen œuvre à la restauration des anguilles en instituant des mesures de reconstitution de son stock. En parallèle, la CITES (Commission internationale sur le commerce des espèces en danger) a interdit l’export des civelles hors de l’Europe. Au niveau local, de nombreuses actions de restauration et reconnexion de l’habitat fleurissent à l’initiative des syndicats de bassins versants, collectivités, fédérations de pêche, associations, Etat… mais les efforts doivent se poursuivre. D’autant plus face au changement climatique qui aura non seulement un effet important sur les conditions de migration de l’anguille en mer, mais également des conséquences sur leur croissance en rivière…

ONEMA, 2008. Sauvegarde l’anguille, un règlement européenne - 14 questions / réponses. ONEMA : 12 p