Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie scelerisque ultrices. Nullam venenatis, felis ut accumsan vestibulum, diam leo congue nisl, eget luctus sapien libero eget urna. Duis ac pellentesque nisi.

TOUT SAVOIR

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed molestie scelerisque ultrices. Nullam venenatis, felis ut accumsan vestibulum, diam leo congue nisl, eget luctus sapien libero eget urna. Duis ac pellentesque nisi.

TOUT SAVOIR

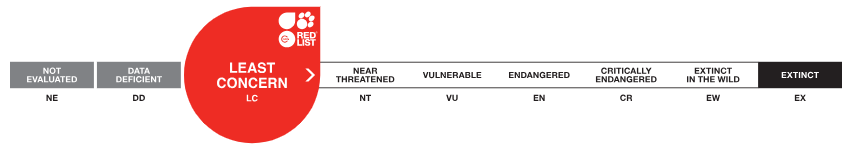

La grande alose est classée en préoccupation mineure depuis 2008 à l’échelle mondiale selon les critères de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).

Classement UICN de la grande alose à l'échelle mondiale

Classée en danger critique d’extinction depuis 2019 en France, les grandes aloses ne courent plus les cours d’eau… Les grands axes de migration historiques (Garonne-Dordogne, Loire, …) ont vu leurs populations d’aloses chutées, passant de centaines de milliers d’individus dans les années 90 à quelques milliers aujourd’hui. De récents travaux(1) montrent un déclin net généralisé en France depuis une dizaine d’années…

(1) Legrand, M., Briand, C., Buisson, L., Artur, G., Azam, D., Baisez, A., Barracou, D., Bourré, N., Carry, L., Caudal, A.-L., Charrier, F., Corre, J., Croguennec, E., Mikaélian, S. D., Josset, Q., Le Gurun, L., Schaeffer, F., and Laffaille, P. 2020. Contrasting trends between species and catchments in diadromous fish counts over the last 30 years in France. Knowledge & Management of Aquatic Ecosystems, 421(7) :1–23)

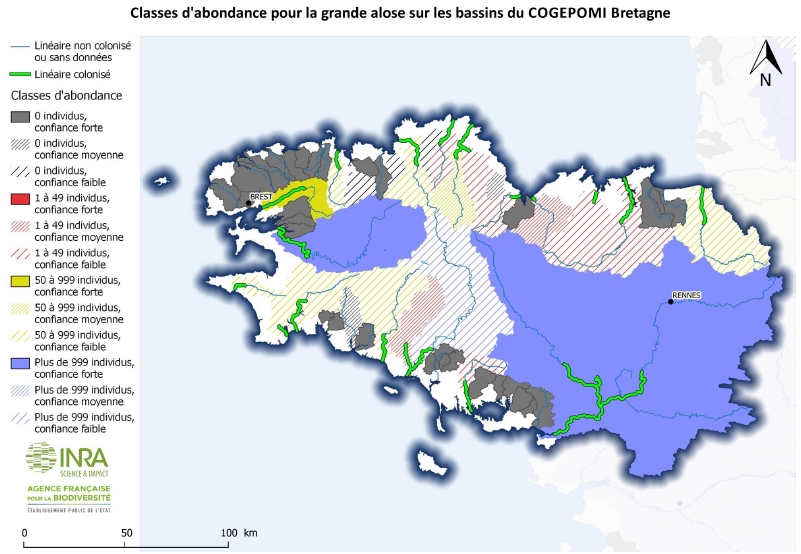

En Bretagne, l’aire de répartition des aloses se limite principalement aux grands fleuves côtiers avec des fluctuations importantes du stock d’une année sur l’autre. Classée à l’échelle régionale en danger pour ces raisons, la responsabilité bretonne vis-à-vis de cette espèce est considérée comme majeure.

Les faibles capacités d’accueil des fleuves bretons se traduisent le plus souvent par des petites populations d’aloses. Les principales populations sont localisées sur trois fleuves côtiers : la Vilaine, l’Aulne et le Blavet. Des remontées d’aloses sont observées sur plusieurs autres fleuves, comme l’Elorn, l’Ellé ou le Léguer, mais il est aujourd’hui considéré que ces remontées sont limitées à quelques dizaines voire une petite centaine d’individus par année.

Plusieurs suivis permettent aujourd’hui d’obtenir des données fiables sur les populations d’aloses en Bretagne :

Sur l’Aulne au niveau du seuil de Châteaulin, la population d’aloses oscille entre 400 et 4 500 individus avec des remontées exceptionnelles jusqu’à plus de 6 500 en 2004 et 2005. Sur la Vilaine, entre 300 et 2 600 aloses remontent chaque année la Vilaine au niveau du barrage d’Arzal avec des remontées pouvant aller jusqu’à 4 500 comme en 2010.

La situation des aloses semble stable en Bretagne mais leurs effectifs fluctuent très fortement d’une année à l’autre en raison des conditions hydro-climatiques, de la dynamique naturelle de ces espèces et du contexte local.

À l’heure actuelle, la principale menace sur les populations d’aloses reste l’entrave à la libre circulation empêchant l’accès à des zones de frayères nouvelles voire historiques. Les aloses sont souvent contraintes à se reproduire à l’aval immédiat d’obstacles infranchissables sur des frayères “forcées” où la survie des œufs serait moindre. Il faut également évoquer la menace de l’exploitation par la pêche professionnelle sur la Vilaine ou encore la pêche à la ligne dont l’impact de la pratique, essentiellement en no-kill, n’est pas connu sur les aloses. Des enquêtes sont menées chaque année par BGM en collaboration avec les Fédérations de pêche de Bretagne, le nombre de réponses attendu n’est aujourd’hui pas suffisant pour estimer les captures par la pêche de loisirs.

La plus grande attention doit être apportée à cette espèces en raison des fluctuations actuelles du milieu marin lié au dérèglement global du climat.

L'alose feinte est quasi-menacée en France. En Bretagne, les données sur l'alose feinte sont rares et ne permettent d'évaluer son abondance et son aire de répartition. L'état de conservation de l'alose feinte n'a pu être déterminé mais la responsabilité de la Bretagne vis-à-vis de cette espèce a été considérée comme très élevée.

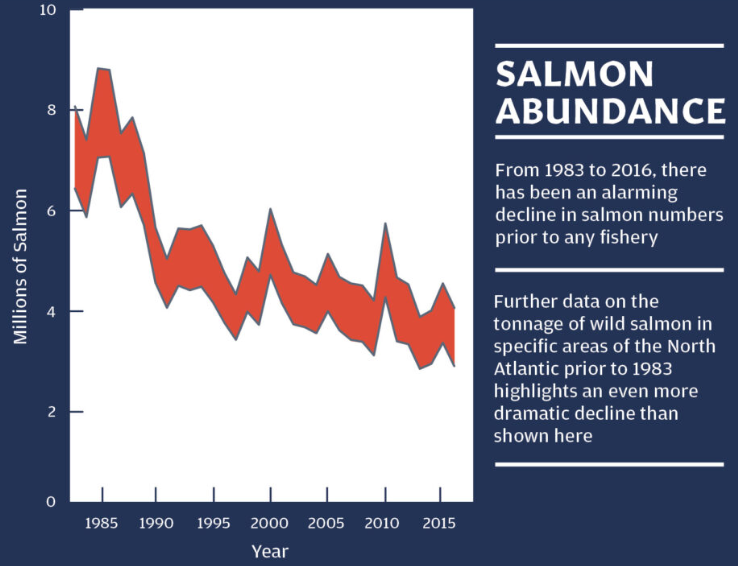

Les quantités de saumon capturées par les pêcheries sont en forte chute en mer, témoignant de la diminution du stock de saumons sauvages.

Captures de saumon atlantique (Tonnes) sur son aire de répartition en Atlantique Nord depuis 1983 (Source : NASCO)

Le saumon atlantique est classé en quasi-menacé depuis 2023 à l’échelle mondiale selon les critères de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN). En Europe du Sud (dont la France), depuis 15 ans, le nombre de saumons fluctue autour de la limite nécessaire à sa conservation, principalement pour la fraction « saumons de printemps » (deux hivers en mer).

Classement UICN du saumon atlantique à l'échelle mondiale

Le saumon atlantique est également classé comme quasi-menacé en France et en Bretagne. La Bretagne est l’unique région de France comportant un véritable réseau de rivières colonisées par le saumon, constitué d’une trentaine de fleuves côtiers. Il est abondant surtout sur les bassins versants situés à l'Ouest d'une ligne Saint-Brieuc / Vannes. Pour la plupart des cours d’eau, les stocks se maintiennent à un niveau permettant le renouvellement des populations. Toutefois, les zones de colonisation présentent des différences liées au couple présence de seuils / conditions hydrologiques lors des périodes de migration du saumon.

Depuis les années 2000, on observe une augmentation de la production en juvéniles de saumons des rivières bretonnes. Elles comportent de nombreuses zones de reproduction dès leur partie basse permettant aux saumons un accès aux frayères avec un minimum de dépenses énergiques. Mais les bonnes conditions de survie des juvéniles en eau douce ne compense pas la faible survie marine. La responsabilité bretonne vis-à-vis de cette espèce est donc très élevée en raison de sa raréfaction sur les autres bassins français. Mais seuls 42% de l’aire potentielle de répartition historique est colonisée. La situation des saumons reste donc fragile sur les cours d’eau en Bretagne.

Un grand nombre d'études sur la biologie du saumon atlantique a été mené sur sa phase de vie en eau douce. On connaît aujourd'hui les principaux facteurs limitant la réussite de la reproduction, le développement des œufs dans les frayères et la croissance des tacons. Les scientifiques s'accordent pour dire que le problème se situe en mer. Cela ne veut pas dire qu'il faut cesser les efforts de protection de l'espèce en eau douce, au contraire ! Les générations de saumons de l'Atlantique Nord se renouvellent en quelques années. Ces populations sont donc capables de répondre rapidement aux mesures prises (en comparaison des anguilles dont le cycle de vie est en moyenne deux fois plus long).

Pressions et menaces qui pèsent sur les populations de saumons En Bretagne, les principales pressions sur le saumon sont reliées à la fois à l’impact des activités anthropiques et au changement climatique. Ils régulent le fonctionnement des populations de saumon en influant sur le taux de survie, sur la capacité d’accueil du milieu et sur les stratégies de vie. |  |

Le changement climatiqueLe changement climatique en cours est sans équivoque. L’océan et l’atmosphère se réchauffent et s’asphyxient (augmentation des gaz à effet de serre, acidification des océans…), les glaciers fondent, le niveau moyen de la mer s’élève… Et pour le saumon, même s’il a une certaine capacité à réagir et à s'adapter aux variations des conditions environnementales, elle reste néanmoins limitée sur de courtes périodes. En mer, ces changements se traduisent déjà par une modification des écosystèmes marins, avec en particulier des répercussions sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. Le saumon, qui doit faire face à des conditions de vie en mer déjà très difficiles, va voir son environnement se dégrader avec les changements climatiques. (cf. épisode 2 de la chronique d’Eog pour en savoir plus sur la vie de saumons en mer) En Bretagne, des étés plus chauds et plus secs et des hivers plus doux et plus humides, ponctués d’épisodes météorologiques extrêmes plus fréquents, devraient se succéder et se traduire dans les cours d’eau par un réchauffement des eaux, des crues soudaines et des étiages très marqués. L’augmentation de la température de l’eau va directement affecter le saumon : au-delà de 17°C, le saumon connait un stress thermique, à partir de 20°C, il cesse tout mouvement migratoire et à partir de 25°C, il peut mourir… (cf. épisode 14 de la chronique d’Eog pour en savoir plus sur la vie de saumons en mer). L’augmentation de la température de l’eau pourrait également avoir un impact sur la dynamique de populations des saumons : la désynchronisation (précocité ou retard) des périodes de migration avec les conditions environnementales du milieu peuvent nuire à leur reproduction ou croissance, c’est-à-dire à leur survie. Toutefois, les eaux chaudes, jusqu’à une certaine limite, favorisent une croissance plus rapide des poissons… Les changements dans l’hydrologie des cours d’eau vont également avoir des conséquences directes sur la survie des saumons : des débits plus bas, conjuguée à la hausse de la température de l’eau en été et à l’automne, rendent les conditions de vie des saumons en eau douce, augmentant le risque de mortalité ; des crues plus intenses provoquent la destruction de frayères. Les plus fortes fluctuations de débit pourraient également avoir des impacts sur la dynamique de populations de saumon, la disponibilité des habitats et leur accessibilité. | |

La dégradation des habitatsLes pressions liées aux activités humaines sur les bassins versants, qu’elles soient urbaines, agricoles ou industrielle, ont un impact sur la qualité de l’eau et sur la continuité écologique. Les obstacles à la migration qui parsèment les cours d’eau retardant ou empêchant la migration des saumons tant à la montaison qu’à la dévalaison, la perte d’habitat de croissance et de frai et la mauvaise qualité de l’eau ont contribué au déclin de la population et à la disparition de populations d’une grande partie de son aire de répartition. En Bretagne, plus de 2 500 obstacles potentiels à la continuité ont été recensés. Outre les conséquences sur la migration des saumons, ces ouvrages accentuent les phénomènes d’eutrophisation, le réchauffement des eaux et réduit fortement la richesse des habitats aquatiques (colmatage, ennoiement, …). Les pollutions domestiques et agricoles ainsi que certaines pratiques culturales participent à dégradation de l’eau et des habitats, en particulier dans les zones influencées par des obstacles à la continuité écologique (colmatage du fond, réchauffement de l'eau, eutrophisation...). | |

La pêcheLe saumon est ciblé par la pêche professionnelle et par la pêche de loisir. Bien que par le passé, la surpêche a été identifiée comme l’une des causes de sa raréfaction, ces activités sont aujourd’hui encadrées de façon très stricte en eau douce (gestion des populations de saumon par les Totaux autorisés de capture) et dans les eaux territoriales par de nombreuses mesures (période d’ouverture et de fermeture en estuaire maritime, licences pour la pêche professionnelle en mer, bagage des prises pour les pêcheurs de loisir…). En haute mer, la pêche du saumon sur les zones de nourricerie est aujourd’hui fermée dans les Iles Féroé et fortement réduite à au Groenland (maintien d’une pêche à des fins de consommation). |

Pêche au filet de saumon (Source : WWF) |

L'élevage intensif du saumonLa pisciculture intensive en contact avec le milieu naturel ou immergée dans ce milieu, affectent négativement les populations sauvages. Le risque de contamination des poissons sauvages par les poissons d’élevage est bien réel : les poux de mer constituent un exemple de maladie qui s’est propagée rapidement au sein des espèces sauvages via des sujets d’élevage qui s’étaient échappés de leur cage. La Bretagne est peu concernée par cette menace.

| |

Un grand nombre d'études sur la biologie du saumon atlantique a été mené sur sa phase de vie en eau douce. On connaît aujourd'hui les principaux facteurs limitant la réussite de la reproduction, le développement des œufs dans les frayères et la croissance des tacons. Les scientifiques s'accordent pour dire que le problème se situe aussi en mer et qu’il est nécessaire d’améliorer les connaissances sur les conditions de vie des saumons lors de sa phase de vie en estuaire et en mer.

Les changements climatiques ont déjà modifié les écosystèmes et les habitats et ont par conséquent mis les saumons sous pression, ce qui les rend plus vulnérables aux autres facteurs de stress. Dans ce contexte, il convient d’autant plus d’améliorer ou de maintenir la qualité de l’habitat et de l’eau des cours d’eau pour atténuer les effets combinés des conditions difficiles en mer et du changement climatique.

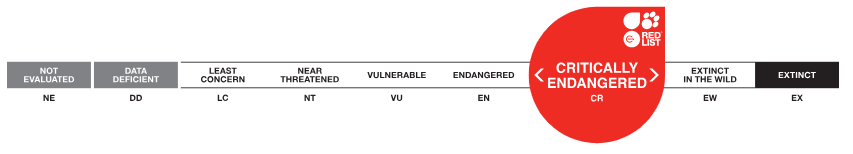

« Hier » considérée en France comme nuisible, l’anguille européenne, jadis extrêmement abondante, a vu sa population déclinée en seulement quelques décennies, au point d’être classée en 2008 en danger critique d’extinction par l’Union internationale de la conservation de la Nature (UICN)…

Classement UICN de l'anguille européenne à l'échelle mondiale

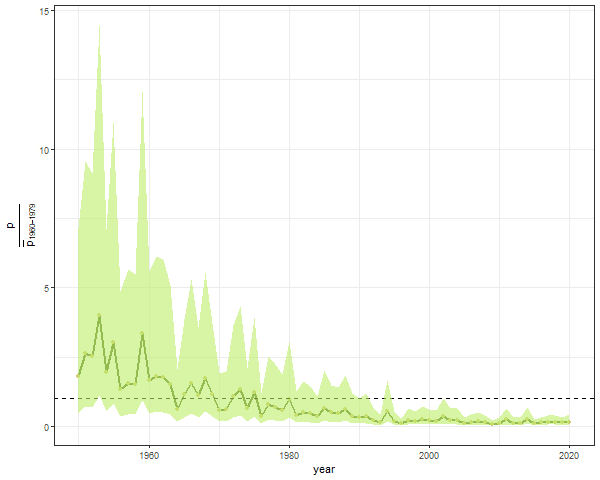

La population d’anguille européenne est en chute libre depuis les 40 dernières années ! Les arrivées de civelles représentent aujourd’hui seulement 5% de leur niveau des décennies 1960-70. Ce déclin continu se répercutent sur le stock d’anguilles jaunes et argentées qui s’estime actuellement à moins de la moitié de ce qu’il était autrefois…

|  |

Evolution des indices de recrutement de civelles (gauche) et d’anguilles jaunes (droite) exprimés en pourcentage par rapport aux données de la période 1960-1979 (WGEEL, 2021)

issu de l'article FEUNTEUN E., 2022. La mystérieuse anguille, symbole de la conservation de biodiversité. Mer et Marine - article site internet

Pêche, construction de barrages, pollutions, assèchement des zones humides, parasitisme... les causes du déclin sont diverses et on ne connaît pas le poids respectif de chacune d’elles. Une chose est sûre, toutes ont une origine humaine !

En milieu marin, l’anguille fait face dès son plus jeune âge aux changements climatiques qui provoquent le ralentissement du Gulf stream, courant de l’Atlantique nord essentiel dans le transport des leptocéphales, et la baisse de la productivité primaire des zones de convergences intertropicales. A ces dernières s’ajoutent de fortes concentrations de microplastiques, qui seraient confondues avec la neige marine dont les larves se nourrissent. Les conséquences sont sans appel : augmentation du temps de migration, alimentation insuffisante, contaminations…

En eau douce, l’anguille n’est pas en reste… Plus d’un million d’obstacles entravent en Europe leurs migrations, que ce soit vers l’amont des cours d’eau que vers la mer. Cela se traduit par des retards, des blocages et des mortalités (prédation, turbines). A titre d’exemple en Bretagne, près de 3 500 obstacles jalonnent les cours d’eau… Près de 70% des zones humides, qui sont autant de zones de croissance pour l’anguille, ont été détruites au profit de la navigation, de l’urbanisation, de l’agriculture, … En Bretagne, on estime à 2/3 les zones humides détruites ou altérées au profit de la mise en culture, du drainage, de l’urbanisation et du recalibrage et de la rectification des cours d’eau. La frange littorale est la plus impactée. A la perte de ses habitats en eau douce, l’anguille doit subir les pollutions (polluants organiques, pesticides, médicaments, plastiques …) des cours d’eau responsables de bouleversements hormonaux compromettant la reproduction des anguilles. Des travaux récents ont d’ailleurs montré que la taille des anguilles européennes femelles a diminué d’environ 25% à cause de ces polluants en moins de 20 ans. Cela représente une perte de civelles de l’ordre de 400 tonnes par an.

Enfin lors de leur dévalaison, les anguilles argentées se heurtent aux turbines des barrages hydro-électriques. En Bretagne, ces mortalités ont été évaluées à 3,3 % de la production en Bretagne (soit 9 411 anguilles argentées). La qualité des géniteurs est par ailleurs mise à mal par le parasite Anguillicola crassus qui détériore la vessie natatoire des anguilles jouant un rôle de flottaison pour les poissons, et peut avoir, par conséquent, des effets sur le succès reproduction de l'anguille.

La surpêche s’ajoute à ces pressions et aggravent la situation de l'espèce.

|

|  |

Depuis 2007, un règlement européen œuvre à la restauration des anguilles en instituant des mesures de reconstitution de son stock. En parallèle, la CITES (Commission internationale sur le commerce des espèces en danger) a interdit l’export des civelles hors de l’Europe. Au niveau local, de nombreuses actions de restauration et reconnexion de l’habitat fleurissent à l’initiative des syndicats de bassins versants, collectivités, fédérations de pêche, associations, Etat… mais les efforts doivent se poursuivre. D’autant plus face au changement climatique qui aura non seulement un effet important sur les conditions de migration de l’anguille en mer, mais également des conséquences sur leur croissance en rivière…

ONEMA, 2008. Sauvegarde l’anguille, un règlement européenne - 14 questions / réponses. ONEMA : 12 p

|  |  |

| SAMARCH est un projet de 5 ans bénéficiant d'une subvention de 5,8 millions d'euros du programme Interreg France-Manche-Angleterre de l'Europe | ||

Les populations de saumons et de truites de mer ont décliné d'environ 70% depuis les années 1970. Ces espèces jouent un rôle majeur dans les écosystèmes côtiers et dans les rivières. Leur importance économique est non négligeable, notamment grâce à la pêche à la ligne en Europe dont la valeur économique est estimée à 1,2 milliards d'euros par an.

Le programme SAMARCH (Salmonid management round the Channel - Gestion des salmonidés dans la Manche) vise à améliorer la gestion des populations de saumons et de truites de mer dans la Manche. Il a pour but de mieux comprendre les populations de salmonidés et à transférer les nouvelles connaissances pour mieux les gérer.

SAMARCH est un projet transfrontalier, comprenant 10 organismes :

Le programme SAMARCH (Salmonid management round the Channel - Gestion des salmonidés dans la Manche) a été validé et sera ainsi financé par le programme interreg "France (Manche) Angleterre" pour une pérode de 5 ans sur 2017-2022. SAMARCH dispose d'un budget de 7,8 millions d'euros dont 69% sont financés par le programme Interreg "France (Manche) Angleterre", ce qui représente une contribution du Fonds européen de développement régional de 5,4 millions d'euros.

En s'appuyant sur un consortium de 10 partenaires impliqués dans la recherche scientifique et la gestion, SAMARCH vise à produire de nouvelles connaissances sur la biologie et l'écologie des salmonidés et à les transférer pour faire évoluer les réglementations, en France comme en Angleterre, pour la gestion des salmonidés dans les estuaires et les zones côtières. L'objectif final est de contribuer à l'augmentation des populations de saumons et de truites de mer. Dans ce but, les actions de recherche se concentreront sur l'étude du comportement des populations de salmonidés dans les estuaires et les zones côtières pour identifier les principales sources de mortalité :

Dylan Roberts, directeur du pôle halieutique au GWCT et chef de file du projet, a déclaré à l'issue de cette annonce :

"Jusqu'à très récemment, la gestion s'est largement concentrée sur le traitement des problèmes en eau douce, nous savons cependant que plus de 90% des smolts, qui quittent nos rivières pour rejoindre leurs zones d'alimentation dans le nord de l'Atlantique, meurent en mer. La recherche sur les saumons en mer s'est toujours avérée difficile techniquement, mais de récents développements dans la technologie de suivis des poissons, les méthodes génétiques et les avancées dans les techniques d'analyse des données nous permettent à présent de quantifier la proportion de cette mortalité dans l'estuaire et les zones côtières et leurs déplacements dans ces zones. SAMARCH affinera aussi les outils utilisés pour la gestion des stocks de salmonidés et adaptera nos stratégies de gestion en conséquence. Compte-tenu de l'émergence récente des projets côtiers d'énergies renouvelables, comme les lagons artificiels, les hydroliennes er leurs dangers potentiels pour les populations de poissons, les connaissances acquises avec SAMARCH aideront à fournir des informations pertinentes pour gérer ces risques. Nous sommes enchantés que le programme Interreg ait décidé de soutenir SAMARCH et nous avons hâte de travailler avec nos partenaires au cours des cinq prochaines années."

Connaître les rivières d'origine des truites de mer (actualité septembre 2017)

Aidez-nous à mieux connaître les truites de mer (actualité décembre 2017)

Lancement officiel du projet SAMARCH pour mieux connaître et gérer les salmonidés (actualité janvier 2018)

Axe 1 : Suivi des salmonidés migrateurs en mer et en estuaire

Cet axe de travail vise à faire appel à la technologie de suivi acoustique pour suivre les smolts et les jeunes truites de mer dans les estuaires des rivières Frome, Tamar, Scorff et Bresle au printemps 2018 et 2019, en vue de définir les taux de mortalités en estuaires et en mer. En utilisant à la fois des balises acoustiques et des marqueurs sur les bécards des rivières Forme, Tamar et Bresle au cours des hivers 2017 et 2018, il sera possible d’assurer le suivi de leurs déplacements dans l’estuaire et près des côtes.

Axe 2 : Développement d'outils génétiques

Cet axe de travail vise à recueillir des échantillons de juvéniles de truites de rivière du nord de la France et du sud de l’Angleterre et de truites de mer adultes à travers la Manche pour établir une base de données génétique commune ; ceci facilitera l’identification de la rivière d’origine des truites de mer échantillonnées en mer et sur les zones côtières. Une analyse génétique sera menée pour déterminer le sexe des saumons et des truites de mer (juvéniles et adultes) de manière à fournir des informations pour améliorer les modèles de gestion des stocks de salmonidés utilisés au Royaume-Uni et en France. Le développement d’une cartographie basée sur le paysage marin de la Manche permettra de prédire l’importance des différentes zones côtières pour les truites de mer.

Axe 3 : Modèles d'évaluation des stocks de salmonidés

Cet axe consiste à recueillir des données sur la survie des salmonidés en mer et à modéliser des données historiques des cinq rivières « Index » afin de développer un modèle de prédiction de l’abondance des salmonidés. L’analyse d’une collection historique d’écailles de salmonidés adultes fournira de nouvelles informations sur les changements à long terme dans les taux de croissance, le sexe ratio mâle/femelle et la fécondité des salmonidés. Ces informations seront intégrées aux modèles utilisés pour assurer la gestion des stocks de salmonidés en Angleterre et en France.

Axe 4 : Parties prenantes, développement de politiques et formation

Cet axe visera à communiquer sur les résultats produits par le projet, améliorer et développer de nouvelles politiques de gestion des salmonidés dans les estuaires et les eaux côtières. Il communiquera activement avec les parties prenantes anglaises, françaises et d’autres pays afin de maximiser l’impact des résultats générés par le projet.

le site internet du programme SAMARCH

le programme interreg "France (Manche) Angleterre"

|  |  |