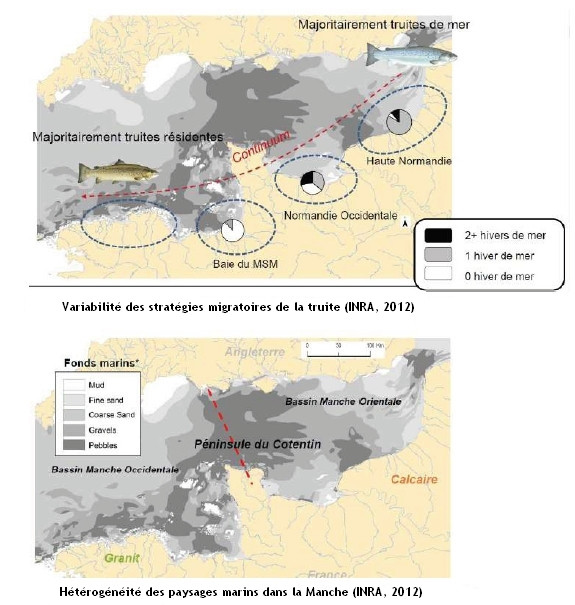

Extrait du Plan de gestion des poissons migrateurs Bretagne 2013-2017 issu des travaux de E. Rochard (Rochard, 2012)

Le flet commun ou flet d'europe (Platichthys Flesus) appartient à la famille des Pleuronectidae. Il possède un corps aplati asymétrique et ses yeux sont disposés sur le flanc droit (dextre) adapté à la vie benthique.

Biologie

C'est un migrateur amphihalin thalassotoque vivant la majeure partie de l'année en estuaire ou lagunes. En été, la population se déplace vers l'amont tandis qu'à l'approche de l'hiver, elle effectue le mouvement inverse.

La reproduction a lieu de janvier à avril en mer sur des fonds meubles, autour de l'isobathe 50m, pouvant être l'objet de grands rassemblements. Une seule aire de ponte rassemble ainsi tous les flets du Golfe du Lion à la mi-février au large des Saintes-Maries-de-la-Mer.

Les mâles mesurent au minimum entre 18 et 25 cm (âge de 1,5 à 3 ans) et les femelles entre 18 et 30 cm (âge de 1,5 à 4 ans).La fécondité des femelles est estimée entre 400 000 et 2 000 000 oeufs.

Après une vie pélagique de quelques semaines, les larves se rapprochent des côtes en se tenant à une profondeur moyenne de 10 m. La métamorphose s'effectue à une taille de 15-30 mm, avant que les jeunes n'entrent dans les estuaires où ils effectuent leurs premières années de croissance. Chez les juvéniles de moins d'un an, la moitié des proies sont planctoniques (copépodes, diatomées...), le reste est constitué de larves d'insectes. Il se nourrit par la suite de la petite faune benthique.

Les flets peuvent atteindre 50 cm pour un poids de 1,5 kg.

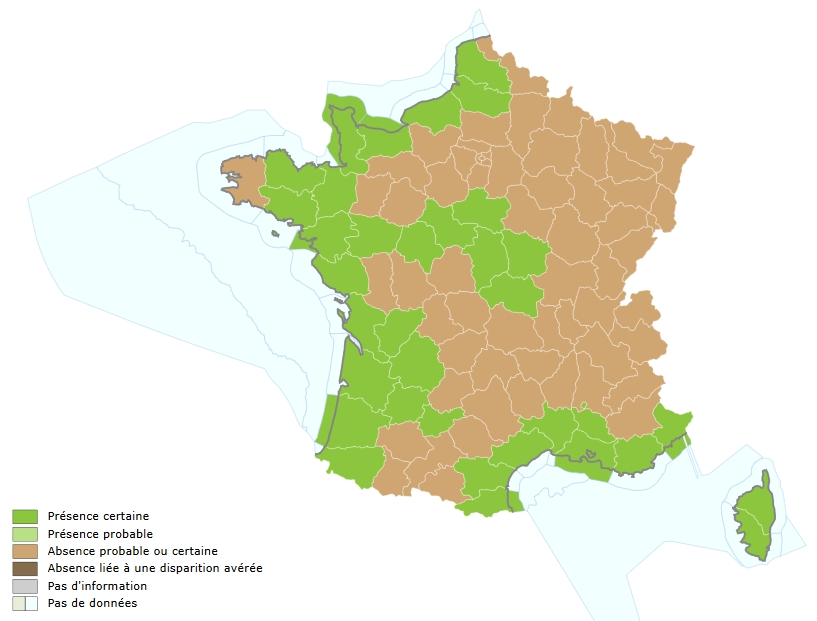

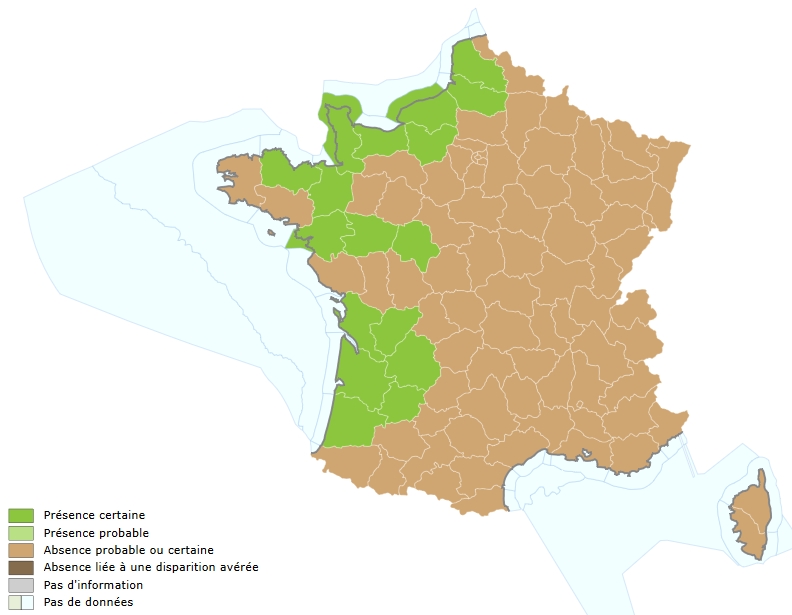

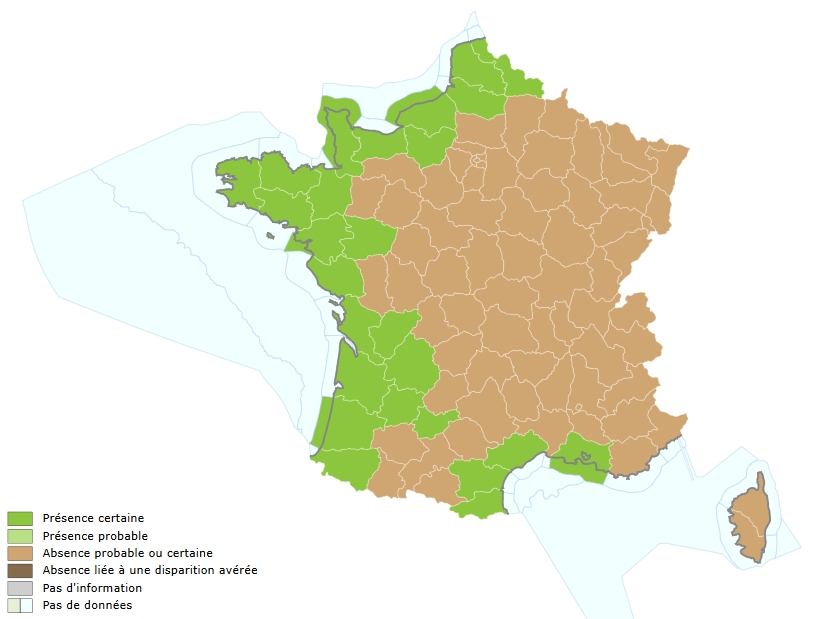

Aire de répartition

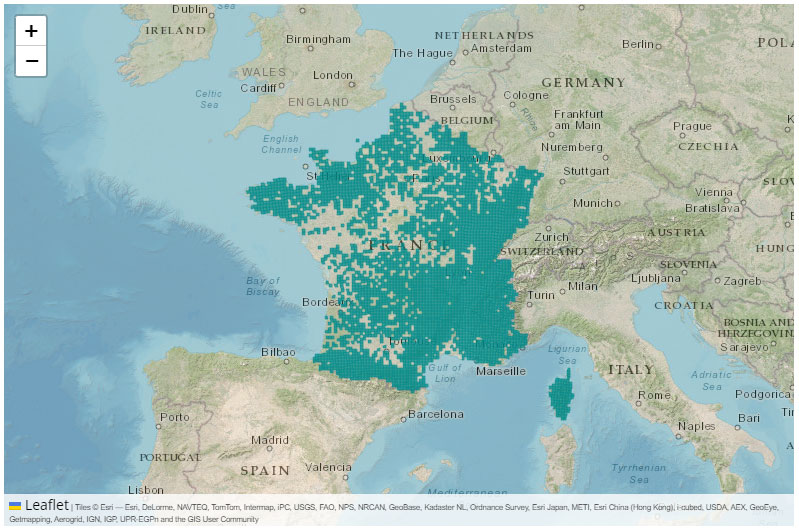

Poisson commun des côtes occidentales européennes, le flet se retrouve depuis la mer Blanche, le long des côtes norvégiennes, en mer Baltique, tout autour des îles britanniques, tout le long de la côte atlantique jusqu'au Maroc. En eau douce, le flet est connu dans les estuaires, fleuves et même dans des affluents secondaires. En France, des flets ont été signalés jusque dans le Lot ou l'Allier.

Aire de répartition actuelle du flet commun en France métropolitaine (INPN - MNHN)

Etat des populations

Le flet est considéré comme étant en préoccupation mineure dans la liste rouge des espèces de l'UICN en Europe et dans le Monde. Les données sur cette espèce sont en revanche insuffisante pour la classer dans la liste rouge des poissons d'eau douce de France métropolitaine et de Bretagne.

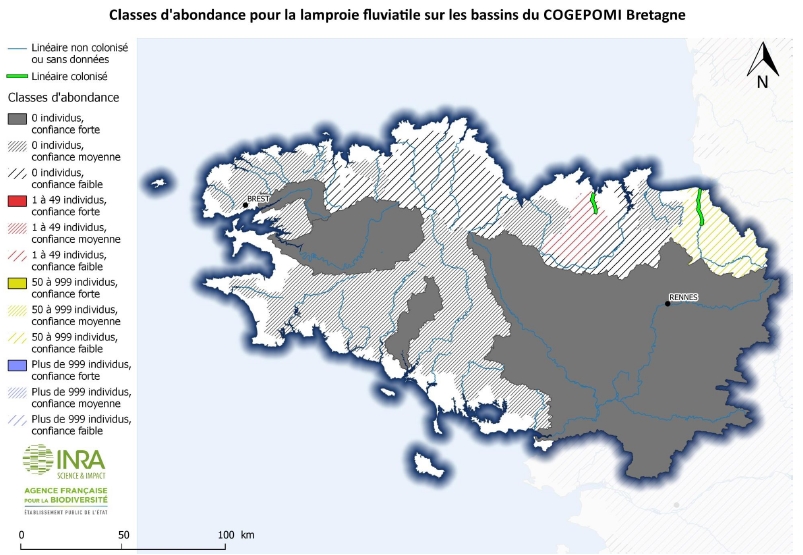

En Bretagne, les données sur cette espèce sont rares et ne permettent d'évaluer son abondance et son aire de répartition même si elle semble présente partout.

Pressions et menaces

Aucune exploitation par pêche n'est dirigée sur cette espèce, si ce n'est dans les lagunes méditerranéennes et dans les parties basses des fleuves (pêche amateur au carrelet).

Les obstacles à la migration vers l'amont des flets a fortement réduit leur aire de répartition continentale. Ces blocages entraînent de fortes concentrations de juvéniles à l'aval et une compétition plus importante.

Le flet est impacté par le changements climatiques, particulièrement das le sud de l'Europe. Il est observé depuis le début des années 1990 une remontée vers le Nord le long des côtes portugaisesde la limite Sud de répartition du flet qui devient extrêmement rare d'observer cette espèce à des lattitudes plus basses que Lisbonne (Cabral et al., 2007).

Mesures relatives à la pêche

La taille minimale de capture dans les zones de l'océan Atlantique Nord-Est, de la Manche et de la mer du Nord, est fixée à 20 cm pour le flet. Il est néanmoins préconisé de capturer des flets au-dessus de 30 cm, taille de maturité sexuelle.

Bibliographie

Cabral H-N., Vasconcelos R., Vinagre C., França S., Fonseca V., Maia A., Reis-Santos P., Lopes M., Ruano P., Campos J., 2007. Relative importance of estuarine flatfish nurseries along the portuguese coast. Journal of sea research (57) : pp 209-217.

Rochard E., 2012. Le flet commun (Platichthys flesus, Linné 1758). In "Atlas des poissons d'eau douce".

© G. Eriau

© G. Eriau